Wegweiser durch die Abfallhierarchie

Die Begriffserklärung der Abfallhierarchie.

Die Abbildung der Abfallhierarchie.

Die Beschreibung der Abfallhierarchie.

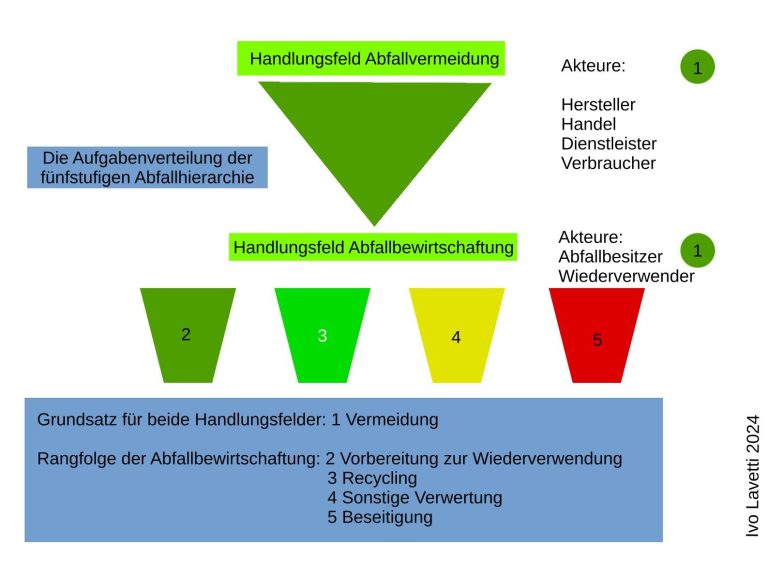

Die Aufgabenverteilung der Abfallhierarchie.

Die getrennte Sammlung zur Umsetzung der Abfallhierarchie.

Die Zuordnung der Maßnahmen zur Umsetzung der Abfallhierarchie.

Die fehlerhafte Abbildung der Abfallhierarchie.

Die Begriffserklärung der Abfallhierarchie

Welches Ziel wird mit den einzelnen Stufen verfolgt?

1.Vermeidung

Die Vermeidung zielt im Ergebnis darauf ab, dass die Gesamtauswirkungen der Ressourcennutzung reduziert werden und die Effizienz der Ressourcennutzung verbessert wird.

Erreicht werden sollen diese Ziele einerseits durch Maßnahmen der Abfallvermeidung, die bewirken, dass keine Abfälle erzeugt werden, und andererseits durch die Vorbereitung zur Wiederverwendung, die innerhalb der Abfallbewirtschaftung das ergänzende Gegenstück zur Umsetzung der Vermeidung bildet.

2.Vorbereitung zur Wiederverwendung

Wenn dafür geeignete, im Abfallaufkommen enthaltene Gegenstände, Stoffe oder Materialien, nochmals zum selben Zweck, den diese vor der Entledigung erfüllt haben, genutzt werden, dann dient auch das der Vermeidung.

Im Gegensatz zur Vorbereitung zur Wiederverwendung, die grundsätzlich auf dem Abbruch einer Nutzung durch das Wegwerfen eines Gegenstandes, Stoffes oder Materials basiert, kann die Abfallvermeidung nicht nur durch eine Weiterverwendung, sondern auch durch eine Unterlassung, also den Konsumverzicht, umgesetzt werden.

Die Quote der Vermeidung als erste Stufe der fünfstufigen Abfallhierarchie wird durch die Summe aus dem Ergebnis der beiden vorrangigen Handlungsfelder Abfallvermeidung und Vorbereitung zur Wiederverwendung (von dafür geeigneten Abfällen) bestimmt. Die Vorbereitung zur Wiederverwendung steht dabei als vorrangige Maßnahme der Abfallbewirtschaftung in einem untrennbaren Verhältnis zur Vermeidung, da ohne die Wiederverwendung als Ergebnis dieser Maßnahme keine Vermeidung bewirkt werden kann.

Der Konsumverzicht, die Weiterverwendung (von Gegenständen) und die Wiederverwendung (von Abfällen) bilden gemeinsam den Ansatz und die Basis zur Vermeidung.

Anders als die Maßnahmen zur Abfallvermeidung, die innerhalb des Endverbrauchs die Grenze der Entledigung nicht überschreiten, führt die Vorbereitung zur Wiederverwendung nach der Entledigung zu einer weiteren Nutzungsphase im Lebenszyklus von Erzeugnissen. Diese Nutzungsphase besteht aus einer Wiederverwendung von dafür geeigneten Abfällen. Der Endverbrauch und eine, sofern möglich, nach der Entledigung aufgenommene Wiederverwendung bilden gemeinsam den gesamten Lebenszyklus von Erzeugnissen ab.

3. Recycling

Ein vermeidender Effekt kann auch durch die Verwertung der aus Abfällen zurückgewonnenen Materialien oder Stoffe zur Herstellung neuer Erzeugnisse erzielt werden. Daher sollen alle Gegenstände, Stoffe oder Materialien, die nicht für eine Wiederverwendung vorbereitet werden können, getrennt gesammelt einem Recycling für die stoffliche Verwertung zugeführt werden.

4. Energetische Verwertung

Das Verbrennen von Abfällen erzeugt zwar Wärme und Energie, doch das, was verbrannt wird, kann anschließend nicht nochmals genutzt und im Kreislauf gehalten werden. Daher sollen nur solche Abfälle, die nicht für die Wiederverwendung oder eine Verwertung als Sekundärrohstoff genutzt werden können, verbrannt werden. Der vermeidende Effekt dieser vierten Stufe besteht lediglich noch in der Reduzierung des Gesamtvolumens der Abfallmenge, die in der fünften Stufe behandelt werden muss.

5. Beseitigung

In die fünfte und letzte Stufe der Abfallhierarchie dürfen nur noch solche Abfälle gelangen, die nicht durch die Behandlung in einer der vorangegangenen Stufen reduziert werden konnten. Der Grundsatz der Vermeidung hat hierbei ebenfalls oberste Priorität.

Die Abbildung der Abfallhierarchie

Auf der Grundlage von Artikel 4 Absatz 1 der Abfallrahmenrichtlinie.

Abfallvermeidung

Die Letzten in der Kette im Handlungsfeld der Abfallvermeidung sind die Verbraucher.

Die Letzten in der Kette im Handlungsfeld der Abfallvermeidung sind die Verbraucher. Ihnen kommt die Aufgabe zu, auf eine Nutzungsverlängerung hinzuwirken, um dadurch die Erzeugung von Abfall zu vermeiden.

Ergebnis:

kein Abfall.

Vorbereitung zur

Wiederverwendung

Die Ersten in der Kette der Abfallbewirtschaftung sind die Einrichtungen für die Vorbereitung zur Wiederverwendung.

Diesen kommt die Aufgabe zu, dafür geeignete Gegenstände aus dem Abfall einer Nutzungsverlängerung zuzuführen.

Ergebnis:

kein Abfall.

Beschreibung der Abfallhierarchie

Auf der Grundlage von Artikel 4 Absatz 1 der Abfallrahmenrichtlinie.

Die Abfallhierarchie ist fünfstufig und gibt die Rangfolge von Maßnahmen für die Abfallvermeidung und Abfallbewirtschaftung vor. Dabei steht die Vermeidung als Grundsatz für beide Handlungsfelder an erster Stelle. Am besten ist demnach, wenn Abfälle erst gar nicht entstehen. Gegenstände, die innerhalb des Verbrauchs schadhaft werden, sollen daher möglichst repariert und weiterverwendet werden. Auch die Weitergabe von nicht mehr benötigten Gegenständen an andere für eine Nutzungsverlängerung dient der Vermeidung. Bei Verpackungen dient der Einsatz von solchen, die mehrfach verwendet oder zurückgegeben werden können, diesem Ziel.

Jede Nutzung hat jedoch irgendwann einmal ein Ende und so kann auch nicht grundsätzlich vermieden werden, dass Abfälle entstehen. Bei Siedlungsabfällen denke man z. B. an einen Todesfall. Das letzte Hemd hat bekanntlich keine Taschen und so wird vieles von dem, das wir zu Lebzeiten in unserem Besitz hatten, nach unserem Ableben zu Abfall. Da wir uns dann selbst nicht mehr um eine Nutzungsverlängerung bemühen können, räumen andere unseren letzten Wohnraum aus.

Die Rangfolge der Abfallhierarchie gibt für die dabei entstehenden Abfälle vorrangig die Vorbereitung zur Wiederverwendung vor. Das bedeutet, dass diejenigen, die diese Abfälle übernehmen, zunächst die Möglichkeiten einer Nutzungsverlängerung prüfen und bei Eignung auch anstreben sollen. Dies kann in Form einer Reinigung oder Reparatur von Gegenständen oder aber auch einfach durch die Weitergabe zur Wiederverwendung geschehen. Die Wiederverwendung von solchen Gegenständen, die eigentlich Abfall sind, führt dazu, dass diese anschließend kein Abfall mehr sind. Dieses Ende der Abfalleigenschaft steht als oberstes Ziel der Abfallbewirtschaftung und Vermeidung an der Spitze der Abfallhierarchie. Tatsächlich genügte bis zum 1. Juni 2012 das Recycling zur Umsetzung dieses Ziels. Da dabei jedoch auch viele Gegenstände, die eigentlich noch genutzt werden könnten, zerstört werden, wurde die Vorbereitung zur Wiederverwendung innerhalb der Abfallbewirtschaftung vor das Recycling gestellt. Nur so kann ein Großteil der bislang verschwendeten Ressourcen im gesamten Lebenszyklus von einmal hergestellten Produkten ausgiebiger genutzt werden. Daher sind die besten Abfälle die, die wiederverwendet werden.

Erst wenn die Wiederverwendung nicht mehr möglich oder wirtschaftlich unrentabel wird, ist es notwendig, Abfälle dem Recycling zuzuführen, um daraus Sekundärrohstoffe zu gewinnen. Deren Einsatz zur Herstellung neuer Erzeugnisse ist zur Schonung der Rohstoffvorkommen erforderlich. Grundsätzlich sollte das, was zur Herstellung und Nutzung von Erzeugnissen eingesetzt und verwendet wurde, möglichst wieder dafür eingesetzt werden. Nach der Ausdehnung der maximalen Nutzungsdauer von Erzeugnissen ist die mehrfache Verwendung der eingesetzten Rohstoffe die zweitwichtigste Maßnahme innerhalb der Abfallbewirtschaftung.

Die „sonstige Verwertung“, worunter überwiegend die energetische Nutzung, also das Verbrennen zu verstehen ist, gehört eigentlich nicht so richtig zur Kreislaufwirtschaft. Denn das, was verbrannt wird, wird dabei letztmalig verwendet. Ein nochmaliges Verbrennen und auch der Einsatz der verbrannten Maße bei der Herstellung von neuen Erzeugnissen sind nicht mehr möglich. Daher darf das Verbrennen streng genommen nur bei solchen Abfällen eingesetzt werden, bei denen die Rückgewinnung von Sekundärrohstoffen nicht möglich ist. Letztlich vermeidet das Verbrennen, dass Abfälle, wie früher üblich, auf Deponien abgelagert und zu einer Gefahr für die Umwelt werden können. Daher bilden die Beseitigung und das Deponieren als letzte Option das Schlusslicht in der Rangfolge der Abfallhierarchie. Diese fünfte und letzte Stufe soll möglichst, entsprechend dem Grundsatz der Vermeidung, durch die Umsetzung der darüber stehenden Stufen entbehrlich werden.

Ziele der Abfallhierarchie

Was möchte uns die Abfallrahmenrichtlinie mit der Abfallhierarchie sagen?

In der Abfallrahmenrichtlinie wurden zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit Maßnahmen festgelegt, wodurch die schädlichen Auswirkungen der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen vermieden oder verringert werden sollen. Im Ergebnis sollen diese Maßnahmen dazu beitragen, dass die Gesamtauswirkungen der Ressourcennutzung reduziert und die Effizienz der Ressourcennutzung verbessert wird.

Die in der Abfallrahmenrichtlinie enthaltene Abfallhierarchie liegt den Rechtsvorschriften und politischen Maßnahmen im Bereich der Abfallvermeidung und -bewirtschaftung als Vorrangfolge zugrunde.

Grundsätzlich können wir durch Maßnahmen der Abfallvermeidung vermeiden, dass wir uns um die schädlichen Auswirkungen der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen kümmern müssen.

Wenn jedoch Abfälle erzeugt werden, dann sollen wir die damit verbundenen schädlichen Auswirkungen durch eine darauf ausgerichtete Abfallbewirtschaftung vermeiden oder verringern.

Die schädlichen Auswirkungen der Abfallerzeugung können wir bei der Abfallbewirtschaftung dadurch vermeiden, indem wir dafür geeignete Gegenstände für eine Wiederverwendung vorbereiten, sodass diese ohne weitere Vorbehandlung wiederverwendet werden können. Sollte das nicht möglich sein, dann können wir die schädlichen Auswirkungen der Abfallerzeugung durch die Rückgewinnung von Wertstoffen auch noch verringern.

Anders als in einer Linearwirtschaft werden in einer Kreislaufwirtschaft so, mittels einer auf die Vorrangfolge einer Abfallhierarchie ausgerichteten Abfallbewirtschaftung, die Gesamtauswirkungen der Ressourcennutzung reduziert und die Effizienz der Ressourcennutzung verbessert.

Erst wenn ausgeschlossen ist, dass Abfälle nicht mehr wiederverwendet oder als Sekundärrohstoffe verwertet werden können, dann soll als letzte Option deren energetische Nutzung dazu beitragen, dass auch das Volumen der Abfälle, die deponiert werden müssen, reduziert wird.

Aufgabenverteilung der Abfallhierarchie

Wem fällt welche Aufgabe zu?

Abfallvermeidung

- 1. Hersteller

- 2. Handel

- 3. Dienstleister

- 4. Verbraucher

Der an erster Stelle der Abfallhierarchie stehende Grundsatz der Vermeidung gilt für alle Akteure.

Anmerkung: Wiederverwender sind keine Verbraucher, da der Endverbrauch durch die Entledigung beendet wurde. Die Wiederverwendung ist eine auf die Vermeidung ausgerichtete Nutzung innerhalb des Umgangs mit Abfällen.

Abfallbewirtschaftung

- 1. Abfallbesitzer

- 2. Wiederverwender

Da sich bei der Vorbereitung zur Wiederverwendung ohne Wiederverwender die Abfalleigenschaft nicht beenden lässt, zählt auch diese Nutzergruppe zur Abfallbewirtschaftung.

Die getrennte Sammlung

und Übernahme zur Abfallbehandlung.

Getrennthaltung

Die getrennte Bereithaltung der zur Entsorgung anstehenden Gegenstände beginnt bereits an der Anfallstelle.

Sammlung

Die Auswahl der richtigen Sammlung obliegt dem Abfallerzeuger.

Übernahme

Derjenige, der den Abfall übernimmt, muss sich bei der Sortierung der Abfälle an der Rangfolge der Abfallhierarchie orientieren.

Behandlung

Die Abfallbehandlung beginnt mit einer Prüfung auf eine mögliche Wiederverwendbarkeit.

Zuordnung

der auf eine Vermeidung ausgerichteten Maßnahmen.

Maßnahmen im Handlungsfeld der Abfallvermeidung:

Reparatur, Reinigung, Verkauf, Tausch oder Verschenken von Gebrauchtgegenständen, die man selbst nicht mehr benötigt.

Ziel ist die Weiterverwendung und Nutzungsverlängerung, anstatt etwas wegzuwerfen.

Maßnahmen im Handlungsfeld der Abfallbewirtschaftung:

Die sog. Vorbereitung zur Wiederverwendung, entsprechend der Stufe 2 in der Abfallhierarchie, hat Vorrang. Diese besteht aus der Prüfung, Reparatur, Reinigung oder der Gewinnung von funktionsfähigen Bauteilen und der Weitergabe von im Abfallaufkommen enthaltenen Gegenständen, die für eine Wiederverwendung geeignet sind.

Ziel ist die Wiederverwendung und Nutzungsverlängerung, anstatt Gegenstände beim Recycling zu zerstören.

Das Recycling entsprechend der Stufe 3 in der Abfallhierarchie. Gewinnung von Sekundärrohstoffen aus zerstörten, nicht für eine Wiederverwendung geeigneten, im Abfallaufkommen enthaltenen Gegenständen.

Ziel ist die Verwertung und Verwendung als Rohstoffersatz zur Herstellung neuer Produkte, anstatt diese zu verbrennen und zu beseitigen.

Die sog. sonstige Verwertung, insbesondere energetische Verwertung und Verfüllung, entsprechend der Stufe 4. Gewinnung von Wärme und Energie aus nicht für die Wiederverwendung und das Recycling geeigneten Abfällen.

Ziel ist, die Deponierung zu vermeiden. Eine erneute Nutzung ist nicht mehr möglich, mit der Verbrennung werden Abfälle letztlich auch beseitigt. Die Verfüllung unterscheidet sich nicht wesentlich von der Deponierung, da der Abfall dabei zwar als Ersatzmaterial bis zu einem gewissen Grad genutzt wird, jedoch nach wie vor vorhanden ist.

Die fünfstufige Abfallhierarchie gibt die Vermeidung als oberste Stufe für die Handlungsfelder der Abfallvermeidung und Abfallbewirtschaftung vor, dabei ist keines der beiden Handlungsfelder vorrangig. Ob das Erzeugen von Abfall durch eine Reparatur vermieden oder die Abfalleigenschaft erst später im Rahmen der Vorbereitung von Abfällen zur Wiederverwendung durch eine Reparatur wieder beseitigt wird, ist absolut gleichrangig. Beides führt zu einer Nutzungsverlängerung und damit zu einer Vermeidung im Sinne dieser obersten Hierarchiestufe.

Die an erster Stelle stehende Vermeidung kann nicht, wie diese Abbildung zeigt, als „kein Abfall“ bezeichnet werden.

Warum nicht?

Laut Artikel 4 Absatz (1) AbfRRL liegt die Abfallhierarchie den Rechtsvorschriften und politischen Maßnahmen im Bereich der Abfallvermeidung und -bewirtschaftung als Prioritätenfolge zugrunde.

Artikel 3 Ziffer 1 bestimmt, dass der Ausdruck „Abfall“ im Sinne der Abfallrahmenrichtlinie jeden Stoff oder Gegenstand bezeichnet, dessen sich sein Besitzer entledigt, entledigen will oder entledigen muss.

Die Gemeinsamkeit der Abfallvermeidung und Abfallbewirtschaftung besteht also darin, dass ein Gegenstand vorhanden ist, mit dem im Sinne dieser Abfallhierarchie umgegangen werden kann.

An erster Stelle dieser Abfallhierarchie steht die Vermeidung; diese kann im Umgang mit Gegenständen nur durch eine Nutzungsverlängerung umgesetzt werden, und zwar unabhängig davon, ob die Maßnahme vor oder nach der Entledigung stattfindet.

Das Ziel der Abfallvermeidung kann dadurch erreicht werden, indem ein Gegenstand möglichst lange verwendet wird. Das bedeutet, dass dieser nach einer Verschmutzung möglichst nochmals gereinigt oder nach einem Defekt repariert wird. Aber auch ein Verkauf, Tausch oder das Verschenken eines Gegenstands, wenn man diesen selbst nicht mehr benötigt, kann zur Weiterverwendung und damit zur Abfallvermeidung führen.

Nicht immer sind jedoch die Bedingungen für eine Abfallvermeidung optimal und so werden häufig aus Mangel an Platz und Zeit, um sich um eine Vermeidung zu bemühen, auch Gegenstände zu Abfall, die noch genutzt werden könnten. Für diese Abfälle gibt die Abfallhierarchie die Vorbereitung zur Wiederverwendung vor. Das bedeutet, dass der Abfallbesitzer anstelle des Abfallerzeugers tätig wird. Er trägt Sorge dafür, dass die dafür geeigneten, im Abfall vorhandenen Gegenstände repariert, gereinigt und für eine Nutzungsverlängerung an Wiederverwender weitergegeben werden.

Damit diese Aufgabe überhaupt umgesetzt werden kann, bedarf es jedoch flächendeckend einer großen Anzahl an Einrichtungen, die dafür geeignete Abfälle für die Vorbereitung zur Wiederverwendung übernehmen.

Artikel 3 Ziffer 13. bestimmt, dass die „Wiederverwendung“ jedes Verfahren ist, bei dem Erzeugnisse oder Bestandteile, die keine Abfälle sind, wieder für denselben Zweck verwendet werden, für den sie ursprünglich bestimmt waren.

Ein solches „Verfahren“ kann nur ein Wiederverwender betreiben, der einen Gegenstand aus der Hand eines Abfallbesitzers übernimmt. Durch die von ihm durchgeführte Nutzungsverlängerung wird die Abfalleigenschaft beendet, mit dem Ergebnis, dass die Erzeugnisse oder Bestandteile dadurch keine Abfälle mehr sind.

Für die Wiederverwendung muss demnach ein Gegenstand zuvor Abfall gewesen sein. Alles, was vor der Abfallerzeugung stattfindet, ist dagegen eine Weiterverwendung, die vermeiden soll, dass Abfall entsteht.

Die korrekte Abbildung der Abfallhierarchie

muss die Rangfolge von Maßnahmen für die Abfallvermeidung und Abfallbewirtschaftung berücksichtigen.

Die Gemeinsamkeit der Abfallvermeidung und Abfallbewirtschaftung kann im Hinblick auf die praktische Umsetzung der Abfallhierarchie nur in einer Ausrichtung von Maßnahmen, die auf eine Nutzungsverlängerung ausgerichtet sind, bestehen. Eine einseitige Ausrichtung der Vermeidung auf das Produkt- oder auch das Abfallregime ist daher nicht möglich.

1. Vermeidung

Die Vermeidung bildet den gemeinsamen Grundsatz und ist das Leitmotiv für alle Maßnahmen der Abfallvermeidung und der Abfallbewirtschaftung.

2. Vorbereitung zur Wiederverwendung

Die zweite Stufe der Abfallhierarchie ist die erste und auch wichtigste Maßnahme innerhalb der Abfallbewirtschaftung.

3. Recycling

Das Recycling führt auch zum Produktende, da die Abfall gewordenen Gegenstände zur Gewinnung von Sekundärrohstoffen zerstört werden.

4. Sonstige Verwertung

Die sonstige Verwertung besteht hauptsächlich aus der Verbrennung solcher Abfälle, die nicht für die Wiederverwendung oder das Recycling geeignet sind. Diese Maßnahme verhindert jedoch auch jede weitere Nutzung der verbrannten Ressourcen.

5. Beseitigung

Die Beseitigung, worunter im Grunde das Deponieren zu verstehen ist, war ursprünglich der eigentliche Auslöser zur Einführung einer Abfallhierarchie. Der unglaubliche Platzbedarf für das Deponieren von Abfällen führte letztlich auch zu einem Umdenken bei der Verwertung von Abfällen.

45 Jahre Abfallhierarchie 1979-2024

Die Abfallhierarchie, so wie wir diese heute kennen, ist bereits 45 Jahre alt.

In der Absicht, die Einführung einer bevorzugten Reihenfolge für die Abfallpolitik vorzuschlagen, hatte Ad Lansink dem niederländischen Repräsentantenhaus 1979 während einer Haushaltsdebatte seine Lansink-Leiter präsentiert.

Wesentlicher Bestandteil seines Vorschlags war die Reihenfolge der Abfallvermeidung (Prävention) und die Maximierung der Wiederverwendung von Produkten und Materialien (Recycling). Was dann noch übrig blieb, sollte verbrannt und energetisch verwertet, eine Deponierung dagegen so weit wie möglich vermieden werden. Zum Zeitpunkt der Gesetzgebung wurde diese Rangfolge in Form einer Leiter dargestellt. Erst später entwickelten Wissenschaftler der landwirtschaftlichen Universität Wageningen das Konzept einer Pyramide.

Diese dreistufige Abfallhierarchie und auch die Darstellung in Form einer Pyramide wurden später in die Abfallrahmenrichtlinie der EU übernommen. Darauffolgend wurde die dreistufige Abfallhierarchie 1994 auch in das deutsche Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz übernommen. Im Jahr 2012 wurde die 3-stufige Abfallhierarchie dann um zwei Stufen erweitert und bildet seither als fünfstufige Abfallhierarchie das Kernelement des Kreislaufwirtschaftsgesetzes.

Mit der Einführung der 5-stufigen Abfallhierarchie zum 1.6.2012 wurde auch die Grafik der Pyramide überarbeitet. Dabei wurden die beiden zusätzlich bei der Abfallbewirtschaftung zu berücksichtigenden Stufen hinzugefügt und die Vermeidung nach wie vor an der obersten Stelle der Pyramide belassen.

Diese Darstellung soll eigentlich bildlich den Handlungsbedarf zur Umsetzung der Abfallhierarchie vermitteln. Tatsächlich stellt sie jedoch keine schlüssige Anleitung zur Umsetzung der Abfallhierarchie dar, sondern führt letztlich sogar dazu, dass der Handlungsbedarf verschleiert wird.

Denn mit der Vorbereitung zur Wiederverwendung wurde die vorrangige Maßnahme im Umgang mit Abfällen definiert und diese führt im Ergebnis zum selben Resultat wie die Abfallvermeidung. Das Ziel der Abfallvermeidung beim Umgang mit Gegenständen, die Erzeugung von Abfällen zu vermeiden, wurde mit der 5-stufigen Abfall-Hierarchie auf die Abfallbewirtschaftung ausgeweitet. Die Vermeidung an der Spitze der Abfallhierarchie begrenzt sich seither nicht mehr nur auf die Vermeidung der Erzeugung von Abfällen, sondern bindet auch das Handlungsfeld der Abfallbewirtschaftung in diese Aufgabe mit ein.

Für die Umsetzung der über allem stehenden Vermeidung genügt es seither nicht mehr, nur auf eine Vermeidung der Erzeugung von Abfällen hinzuwirken. Zusätzlich müssen auch dafür geeignete, bereits zu Abfall gewordene Gegenstände vorrangig für eine Wiederverwendung vorbereitet werden. Für eine wirksame Reduzierung des Ressourcenverbrauchs müssen alle Maßnahmen gebündelt auf dasselbe Ziel hinwirken.

Das erste Ziel innerhalb der Abfallbewirtschaftung ist seit 1.6.2012 nicht mehr wie zuvor die Zerstörung von Erzeugnissen beim Recycling, sondern deren Nutzungsverlängerung. Eine aktuelle Darstellung der Pyramide müsste also auch den Wechsel des obersten Ziels der Abfallbewirtschaftung berücksichtigen.

Denn das Ziel der Vermeidung hat laut Artikel 4 Absatz 1 der AbfRRL innerhalb der Abfallvermeidung und auch der Abfallbewirtschaftung Vorrang, ist daher gleichberechtigt und kann nur als Grundsatz und Leitmotiv über der Pyramide stehen. Alle anderen Maßnahmen der Abfallbewirtschaftung sind untergeordnet und gehören dementsprechend darunter.

Um den tatsächlichen Handlungsbedarf wiederzugeben, müsste die zur 5-stufigen Abfallhierarchie passende Darstellung etwa so aussehen.

Mangelhafte Kennisse der Abfallhierarchie auch im Bundestag.

Mitschnitt einer Sitzung, bei der es um die Kreislaufwirtschaft geht.

Bei der Aufzählung der Rangfolge übergeht die Vorsitzende Frau Kotting-Uhl einfach die Vorbereitung zur Wiederverwendung. Dabei handelt es sich bei dieser vorrangigen Stufe um eine Maßnahme, die innerhalb der Abfallbewirtschaftung auf die an der Spitze der Abfallhierarchie stehende Vermeidung hinwirkt.

Stattdessen zählt sie nach der Vermeidung sofort das Recycling und damit die Zerstörung von Erzeugnissen auf.

Ganz offensichtlich macht sie die Vermeidung nur an der Abfallvermeidung fest und berücksichtigt dabei nicht, dass auch innerhalb der Abfallbewirtschaftung durch die Vorbereitung zur Wiederverwendung auf die Vermeidung hingewirkt werden muss. Seit 2012 steht die Nutzungsverlängerung, unabhängig davon, ob es sich um das Resultat von Maßnahmen der Abfallvermeidung oder der Abfallbewirtschaftung handelt, als Vermeidung an erster Stelle der Abfallhierarchie. Jeder kann das in Artikel 4 Absatz 1 der Abfallrahmenrichtlinie nachlesen.

Beispiel 2

Auch der Abgeordnete Michael Thews weicht in seiner Rede vom eigentlichen Wortlaut und von den für die Abfallbewirtschaftung verbindlichen Vorgaben der Abfallhierarchie in § 6 KrWG ab. Stattdessen setzt er eine Verlängerung des Endverbrauchs und eine damit verbundene Vermeidung der Abfallerzeugung an deren erste Stelle.

Eine Wegwerfgesellschaft basiert auf einem verschwenderischen Umgang mit Ressourcen und führt zu der Erzeugung von zu vielen Abfällen. Mittels einer auf die Vermeidung ausgerichteten Abfallbewirtschaftung kann diesen schädlichen Auswirkungen eines ungezügelten Konsums entgegengewirkt werden.

Diese Abfallbewirtschaftung muss darauf abzielen, die schädlichen Auswirkungen der Abfallerzeugung zu vermeiden oder zu verringern, die Gesamtauswirkungen der Ressourcennutzung zu reduzieren sowie die Effizienz der Ressourcennutzung zu verbessern.

Dafür kann diese jedoch nicht auf der Abfallvermeidung basieren, sondern muss im Grundsatz auf das Ziel, die Verschwendung zu vermeiden, ausgerichtet sein.

Würde man den Schwerpunkt in der Abfallhierarchie stattdessen auf die Abfallvermeidung setzen, dann müsste sich die Gesellschaft das Wegwerfen abgewöhnen. In einer Welt, die immer schon von der Herstellung und dem Verbrauch von Gütern bestimmt wurde, ist dies jedoch kaum realisierbar.

Daher setzt die Kreislaufwirtschaft den Schwerpunkt auf die Vermeidung der Verschwendung, dazu wird das Weggeworfene nach Möglichkeit dafür vorbereitet, damit es bei einer Eignung dafür wiederverwendet oder eben stofflich verwertet wird.

Beispiel 3

Die Bundesumweltministerin Steffi Lemke bei Ihrer Rede auf der 2. Mehrwegkonferenz.

Nicht die Abfallvermeidung, sondern die Vermeidung steht an der Spitze der Abfallhierarchie.

Die Abfallhierarchie gibt uns laut Art. 4 Abs. 1 Abfallrahmenrichtlinie die Richtung zur Abfallvermeidung und die Abfallbewirtschaftung vor.

So können wir durch die Abfallvermeidung vermeiden, dass wir uns um die schädlichen Auswirkungen der Erzeugung von Abfällen kümmern müssen.

Durch eine der Abfallhierarchie entsprechende Abfallbewirtschaftung sollen wir die schädlichen Auswirkungen der Erzeugung von Abfällen vermeiden oder verringern.

Wir können die schädlichen Auswirkungen vermeiden, indem wir dafür geeignete Abfälle vorrangig für eine Wiederverwendung vorbereiten und eine Nutzungsverlängerung weitergeben. Solche Abfälle, die nicht für eine Wiederverwendung geeignet sind, sollen zur Verringerung der schädlichen Auswirkungen recycelt werden.

Sowohl die Wiederverwendung der noch nutzbaren Gegenstände, als auch die Wiederverwertung der Sekundärrohstoffe tragen dazu bei, dass die Gesamtauswirkungen der Ressourcennutzung reduziert und die Effizienz der Ressourcennutzung verbessert wird.

Warum steht die Abfallpyramide manchmal auf dem Kopf ?

Die Spitze einer Pyramide zeigt doch eigentlich nach oben.

Es gibt tatsächlich viele unterschiedliche Darstellungen der Abfallhierarchie, jedoch überwiegend in Form einer Pyramide. Eigentlich müsste man meinen, dass es eine verbindliche Darstellung gibt. Dem ist jedoch nicht so. Viele dieser Darstellungen haben gemeinsam, dass sie entweder mit der Spitze nach unten zeigen oder inhaltlich gar nicht den genauen Wortlaut der Abfallhierarchie wiedergeben. So gibt es Darstellungen der Abfallpyramide, die mit der Abfallvermeidung beginnen oder in der zweiten Stufe die Wiederverwendung aufführen. Beides ist falsch, denn die Abfallhierarchie beginnt mit der Vermeidung und auf der zweiten Stufe steht die Vorbereitung zur Wiederverwendung. Da diese Abfallhierarchie eigentlich auf die Erzeugung und den Umgang mit Abfällen ausgerichtet ist, aber gleichzeitig auch die Abfallvermeidung einbindet, kommt es bei der Auslegung zu Irritationen.

Um verstehen zu können, warum die Spitze eigentlich nach oben ausgerichtet sein muss, sollte man berücksichtigen, dass die Abfallhierarchie die Rangfolge für die Abfallvermeidung und Abfallbewirtschaftung vorgibt.

Zur Reduzierung des Ressourcenverbrauchs ist es natürlich gut, wenn weniger Abfälle erzeugt und stattdessen vermieden werden.

Als Kernelement der Kreislaufwirtschaft zielt die Abfallhierarchie jedoch zusätzlich darauf ab, dass beim Umgang mit Abfällen, anders als in einer Linearwirtschaft, diese nur beseitigt und deponiert, sondern möglichst nochmals genutzt werden. Dafür soll bei der Abfallbewirtschaftung zur Reduzierung des erzeugten Abfallaufkommens eine in der Abfallhierarchie vorgegebene Rangfolge eingehalten werden

Dieser Rangfolge entsprechend sollen Abfälle konkret so behandelt werden, dass am Schluss möglichst wenig zur Beseitigung übrig bleibt. Die erste Stufe, die Vermeidung, steht dabei als Leitmotiv ganz oben und muss bereits aus dem Endverbrauch heraus angesteuert werden.

Entweder indem man gar keinen Abfall erzeugt oder dadurch, dass man das, was man wegwirft, in eine geordnete, auf die Abfallhierarchie ausgerichtete Abfallbewirtschaftung gibt.

Eine auf die Vermeidung ausgerichtete Abfallbewirtschaftung muss bereits innerhalb des Endverbrauchs mit einer auf die Vorbereitung zur Wiederverwendung oder das Recycling ausgerichteten Sammlung der Gegenstände, Materialien und Stoffe, deren man sich entledigen will oder entledigen muss, eingeleitet werden.

Ohne eine getrennte Sammlung der dafür geeigneten, zu Abfall werdenden Gegenstände kann die Vorbereitung zur Wiederverwendung als vorrangige Maßnahme im Umgang mit Abfällen gar nicht umgesetzt werden. Auch die Sammlung für ein Recycling zur Gewinnung der in Produkten enthaltenen Sekundärrohstoffe muss bereits beginnen, bevor die Entledigung vollzogen wird.

Ein späteres Sortieren ist zwar teilweise möglich, bedeutet jedoch auch einen Aufwand, der hohe Kosten mit sich bringt. Das führt dazu, dass viele Abfälle unsortiert energetisch verwertet, also verbrannt werden. Während die Vorbereitung zur Wiederverwendung im Umgang mit Abfällen, genauso wie eine Reparatur innerhalb des Endverbrauchs, zu einer Nutzungsverlängerung führt, werden Gegenstände beim Recycling zerstört. Die Vermeidung der Verschwendung und die damit verbundene Reduzierung des Abfallaufkommens zielen dann auf die Nutzung der aus den zerstörten Gegenständen gewonnenen Sekundärrohstoffe. Das, was nicht recycelt werden kann und energetisch verwertet wird, kann natürlich anschließend nicht nochmals genutzt werden. Daher sind die Vorbereitung zur Wiederverwendung und das Recycling der sonstigen Verwertung vorzuziehen.

Die Vermeidung steht also als Leitmotiv für die Abfallvermeidung und die Einleitung einer auf die Abfallhierarchie abgestimmten Rangfolge der Abfallbewirtschaftung über der Pyramide. Wurde diesem Grundsatz entsprechend vor der Entledigung dementsprechend sortiert und alles getrennt der Sammlung übergeben, dann kann auch das Ziel der Vermeidung aus der Abfallbewirtschaftung heraus durch eine Vorbereitung zur Wiederverwendung umgesetzt werden.

In die Darstellung der Abfallpyramide gehört die Vermeidung nicht, sondern nur die Maßnahmen zur konkreten Abfallbewirtschaftung. Dabei bildet das, was durch die vorrangigen drei Stufen zwei, drei und vier nicht vermieden werden kann, den Bodensatz zur Beseitigung.

Die Darstellung der Abfallhierarchie weist zwar in der obersten Stufe auf die Vermeidung hin, eine ganz bestimmte Maßnahme ist damit jedoch nicht verbunden.

Diese Maßnahmen werden innerhalb des Endverbrauchs durch vielerlei Ansätze zur Abfallvermeidung bewirkt und stehen für den Umgang mit Abfällen der Vorrangigkeit entsprechend geordnet in der Abfallpyramide.

Das riesige Potenzial der Nutzungsverlängerung

Gibt es Qualitätsunterschiede zwischen gebrauchten und weggeworfenen Gegenständen?

Wer das Ziel in der Abfallvermeidung sieht, verkennt dabei das riesige Potenzial der Nutzungsverlängerung, das in einer Kreislaufwirtschaft steckt.

Laut Artikel 4 Absatz 1 der Abfallrahmenrichtlinie liegt die Abfallhierarchie den Rechtsvorschriften und politischen Maßnahmen im Bereich der Abfallvermeidung und -bewirtschaftung als Prioritätenfolge zugrunde.

Doch welche Gemeinsamkeit haben die Abfallvermeidung und Abfallbewirtschaftung, die letztlich durch diese fünfstufige Abfallhierarchie gefördert werden soll?

Im Gegensatz zur Linearwirtschaft, in der eine Nutzungsverlängerung nur innerhalb des Endverbrauchs bis zur Entledigung erfolgt, wird dieses Bestreben in einer Kreislaufwirtschaft auch über die Entledigung hinaus ausgeweitet.

Betrachtet man die Phase des Endverbrauchs, dann sollen defekte Gegenstände möglichst repariert und weiterverwendet werden. Im Ergebnis führt das zu einer Nutzungsverlängerung und vermeidet, dass Abfall erzeugt wird.

Geht man jedoch einen Schritt weiter und davon aus, dass nicht repariert, sondern Abfall erzeugt wurde, dann soll die Abfallbewirtschaftung der Abfallhierarchie entsprechend möglichst mit der Vorbereitung zur Wiederverwendung beginnen. Denn in dieser ersten Phase der Abfallbewirtschaftung ist es noch möglich, dass ein Abfallbesitzer die von einem Verbraucher unterlassene Reparatur nachholt und anschließend eine Nutzungsverlängerung einleitet.

Doch welcher Qualitätsunterschied besteht zwischen Gebrauchtgegenständen, die nach einer Reparatur zur Abfallvermeidung weiterverwendet werden und solchen Gegenständen, die weggeworfen und dann erst repariert wurden?

Die Antwort ist kurz: Es gibt keinen.

Es gibt lediglich juristische Unterschiede. Wird ein Gebrauchtgegenstand nach einer Reparatur von seinem Besitzer weiterverwendet, dann wechselt die Sachherrschaft nicht. Anders ist das, wenn dieser Besitzer zum Abfallerzeuger wird. In diesem Fall wechselt nicht nur die Sacheigenschaft eines Gebrauchtgegenstandes in die von Abfall, sondern gleichzeitig geht auch die Sachherrschaft auf einen Abfallbesitzer über. Alles, was anschließend geschieht, zählt dann zur Abfallbewirtschaftung. In der Regel ist es so, dass der Abfallbesitzer und der spätere Wiederverwender nicht identisch sind. Denn um nicht in den reparierten Abfällen zu ersticken und um die Maßnahme finanzieren zu können, müssen Abfallbesitzer die für eine Wiederverwendung vorbereiteten Abfälle weitergeben. Im Unterschied zur Abfallvermeidung, für die der reparierte Gegenstand hauptsächlich durch den Besitzer weiterverwendet wird, sucht der Abfallbesitzer nach der Reparatur einen Wiederverwender. Und noch etwas ändert sich. Mit Eintritt der Abfalleigenschaft, also mit der Entledigung, verlässt ein Gebrauchtgegenstand auch den Endverbrauch.

Dadurch sind Wiederverwender, die Gegenstände von Abfallbesitzern übernehmen, tatsächlich keine Verbraucher mehr. Die Wiederverwendung kann zwar die Abfalleigenschaft beenden, jedoch die Entledigung nicht rückgängig machen. Daher können mit der Nutzungsverlängerung innerhalb der Abfallbewirtschaftung nur noch die schädlichen Auswirkungen der Abfallerzeugung vermieden werden. Im Gegensatz dazu ist eine Reparatur, die zur Weiterverwendung führt, um Abfall zu vermeiden, ein Bestandteil des Endverbrauchs.

Mit der Einführung der fünfstufige Abfallhierarchie ist seit 1.6.2012 eine völlig neue Nutzergruppe entstanden. Denn anders als in einer Linearwirtschaft ist in der Kreislaufwirtschaft nicht der Endverbraucher das letzte Glied in der Kette der Nutzer, sondern der Wiederverwender.

Ein Wiederverwender ist aus abfallrechtlicher Sicht jemand, der einen Gegenstand zur nochmaligen Nutzung für den Zweck, den dieser vor der Entledigung hatte, von einem Abfallbesitzer übernimmt und damit das Ende der Abfalleigenschaft herbeiführt.

Das Bürgerliche Gesetzbuch erwähnt jedoch nur Verbraucher und ist daher immer noch auf eine Linearwirtschaft ausgerichtet.

Auch das UStG ist immer noch auf dem Stand der Linearwirtschaft. Denn es enthält keine Ausnahmen für Lieferungen, die weder dem Warenverkehr noch dem Verbrauch zugeordnet werden können. Ziel des gemeinsamen Mehrwertsteuersystems der EU ist es jedoch, den Warenverkehr und letztlich den Endverbrauch zu besteuern.

Nutzungsverlängerung ist nicht gleich Nutzungsverlängerung,

denn dadurch lassen sich mehrere Ziele verfolgen.

Durch eine Nutzungsverlängerung kann die Ressourcennutzung in einer Linearwirtschaft verringert werden. Dazu müssen defekte Gegenstände repariert und verschmutzte gereinigt werden. Aber auch das Verkaufen, Tauschen oder Verschenken von bereits benutzten Gegenständen kann einen Beitrag zur Verringerung der negativen Auswirkungen der Ressourcennutzung leisten. Insgesamt sind die Möglichkeiten der Nutzungsverlängerung zur Vermeidung der mit der Ressourcennutzung einhergehenden Belastungen innerhalb einer Linearwirtschaft auf die Abfallvermeidung begrenzt.

Um die Gesamtauswirkungen der Ressourcennutzung zu reduzieren und die Effizienz der Ressourcennutzung zu verbessern, werden in einer Kreislaufwirtschaft über die Abfallvermeidung hinaus auch die mit der Erzeugung von Abfällen verbundenen Ursachen angegangen. Dafür folgt die Abfallbewirtschaftung in einer Kreislaufwirtschaft den Vorgaben einer fünfstufigen Abfallhierarchie.

Die an deren Spitze stehende Vermeidung ist dabei das zentrale Leitmotiv für den Einsatz, die Verwendung und den Umgang mit den vorhandenen Ressourcen. Diesem Ziel folgend, soll nicht nur zur Abfallvermeidung, sondern auch durch das getrennte Sammeln von Abfällen und einer den folgenden Stufen entsprechenden Abfallbewirtschaftung eine Nutzungsverlängerung angestrebt werden. Vorrang hat das Bemühen, für dafür geeignete Gegenstände durch deren Vorbereitung zur Wiederverwendung eine Nutzungsverlängerung anzustreben. Erst anschließend sollen auch die in den nicht für eine Wiederverwendung geeigneten Gegenständen vorhandenen Wertstoffe zurückgewonnen werden. So steht seit 1.6.2012 auch bei der Abfallbewirtschaftung vorrangig der Erhalt der Gebrauchstauglichkeit über der Rückgewinnung und Nutzung von in den Erzeugnissen enthaltenen Wertstoffen.

Die Abfallhierarchie räumt seither der Nutzungsverlängerung nicht nur einen Platz vor der Entledigung von Erzeugnissen, sondern auch vor deren Zerstörung beim Recycling ein.

Der kleine Schlüssel zur Abfallhierarchie.

Worauf bezieht sich deren Anwendung eigentlich genau?

Um zu verstehen, welcher Handlungsbedarf zur Umsetzung der fünfstufigen Abfallhierarchie besteht, muss man beachten, auf welchen Anwendungsbereich sich die Abfallrahmenrichtlinie bezieht.

Artikel 1

Gegenstand und Anwendungsbereich

Mit dieser Richtlinie werden Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit festgelegt, indem die schädlichen Auswirkungen der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen vermieden oder verringert, die Gesamtauswirkungen der Ressourcennutzung reduziert und die Effizienz der Ressourcennutzung verbessert werden.

Was sind die schädlichen Auswirkungen der Erzeugung von Abfällen?

Schädlich ist es z. B., wenn Abfälle nicht getrennt gesammelt, sondern einfach nur deponiert oder in Anlagen ohne geeignete Filteranlagen verbrannt werden. Es ist auch schädlich, wenn dafür geeignete Abfälle zur effizienteren Ressourcennutzung nicht für die Wiederverwendung vorbereitet werden. Auch wenn die Ressourcennutzung nicht durch den Einsatz von Sekundärrohstoffen reduziert wird, ist das schädlich.

Um diese schädlichen Auswirkungen zu vermeiden, gilt für die Abfallbewirtschaftung eine fünfstufige Abfallhierarchie.

Artikel 4

Abfallhierarchie

(1) Folgende Abfallhierarchie liegt den Rechtsvorschriften und politischen Maßnahmen im Bereich der Abfallvermeidung und -bewirtschaftung als Prioritätenfolge zugrunde:

a) Vermeidung

b) Vorbereitung zur Wiederverwendung,

c) Recycling,

d) sonstige Verwertung, z. B. energetische Verwertung,

e) Beseitigung.

Die Abfallhierarchie bildet die Grundlage für den Umgang mit Abfällen. Oberste Priorität hat dabei die Vermeidung, dass Abfälle verbrannt oder deponiert werden.

Um dieses Ziel anzustreben, sollen dafür geeignete Abfälle vorrangig für eine Wiederverwendung vorbereitet oder dem Recycling zugeführt werden. Die Wiederverwendung von Abfällen in Form einer Nutzung als ursprüngliches Erzeugnis ist keine Maßnahme der Abfallvermeidung, sondern das Ergebnis einer vorrangigen Stufe der Abfallbewirtschaftung und vermeidet, dass diese Erzeugnisse frühzeitig beim Recycling zerstört werden. Ein derartiger Umgang mit Abfällen wird als Vermeidung bezeichnet.

Die Abfallvermeidung kann lediglich die Notwendigkeit der Abfallbewirtschaftung reduzieren und wird daher ganz allgemein zur Unterstützung der Vermeidung empfohlen. Konkrete Vorgaben zu Maßnahmen der Abfallvermeidung enthält die Abfallhierarchie jedoch nicht. Deren einzelne Stufen sind ausschließlich auf die Abfallbewirtschaftung ausgerichtet.

Die Abfallvermeidung steht weder an der Spitze der Abfallhierarchie, noch hat deren Zielsetzung etwas mit der Rangfolge der Abfallbewirtschaftung zu tun.

Da sich auch durch die Vermeidung der Erzeugung von Abfällen die Gesamtauswirkungen der Ressourcennutzung reduzieren und die Effizienz der Ressourcennutzung verbessern lassen, ist die Abfallvermeidung ebenfalls in das oberste Ziel eingebunden. Das macht die Vermeidung zu einer konkreten, gesamtgesellschaftlichen Aufgabe und schließt auch Hersteller, Händler, Dienstleister und Verbraucher mit ein. Denn alle anderen vier Stufen richten sich nur an diejenigen, die Abfälle bewirtschaften.

Wer diesen kleinen Schlüssel nutzt, um sich den auf der Praxis basierenden Zugang zur Abfallhierarchie zu verschaffen, kann das, was auf abfallhierarchie.de erklärt wird, besser verstehen.

Machen wir das an einem Beispiel fest.

"Die Abfallvermeidung steht in der Abfallhierarchie an oberster Stelle, wie sich aus der EU-Verpackungsrichtlinie, der EU-Einwegkunststoffrichtlinie, dem Kreislaufwirtschaftsgesetz und dem Verpackungsgesetz ergibt; erst danach folgen Wiederverwendung, Verwertung und Beseitigung des Abfalls."

Laut der Pressemitteilung Nr. 40/2023 vom 24.05.2023 baute das Bundesverwaltungsgericht darauf seine Entscheidung zur Rechtmäßigkeit der Tübinger Verpackungssteuer auf.

Tatsächlich steht jedoch die Vermeidung an oberster Stelle und diese kann beim Umgang mit Abfällen nur durch die Wiederverwendung von solchen im Abfallaufkommen enthaltenen Gegenständen umgesetzt werden, die sich für eine ursprüngliche Nutzung eignen.

Daher steht auch nicht die Wiederverwendung, sondern die Vorbereitung zur Wiederverwendung auf Platz zwei der Abfallhierarchie. Denn die Abfallbewirtschaftung soll zunächst auf die Beseitigung der Abfalleigenschaft ausgerichtet werden, damit die dafür geeigneten Gegenstände zur Vermeidung eines Teils des Abfallaufkommens für ihren ursprünglichen Verwendungszweck wiederverwendet werden können.

Das Bundesverwaltungsgericht orientiert sich mit seiner Entscheidung also keineswegs an den Vorgaben und vor allem an der Rangfolge der Abfallhierarchie.

Um eine Abfallbewirtschaftung überflüssig zu machen und Abfall zu vermeiden, müssten grundsätzlich Mehrwegsysteme eingesetzt werden. Nur solche können auch, wenn diese nicht regelkonform zurückgegeben, sondern weggeworfen werden, für eine Wiederverwendung vorbereitet werden. Die Vermeidung ist in jeglicher Hinsicht vom Mehrwegeinsatz abhängig.

Die Tübinger Verpackungssteuer führt auch nicht als Lenkungssteuer dazu, dass Abfälle im Einklang mit dem Abfallrecht getrennt gesammelt und einem Recycling zugeführt werden. Denn weder die besteuerten Einwegverpackungen noch eventuell übrig gebliebene Speisereste werden stofflich voneinander getrennt. Tatsächlich werden alle Abfälle gemischt eingesammelt und einer energetischen Verwertung zugeführt.

Das finale Ziel der Tübinger Verpackungssteuer besteht darin, die für die Sammlung von Verpackungsabfällen anfallenden Kosten für eine energetische Verwertung zu finanzieren. Damit werden die Vorbereitung zur Wiederverwendung und auch das Recycling als vorrangige Stufen zur Vermeidung der Ressourcenverschwendung übergangen. Denn alles, was verbrannt wird, kann nicht nochmals im Kreislauf geführt werden. Mehr darüber.>

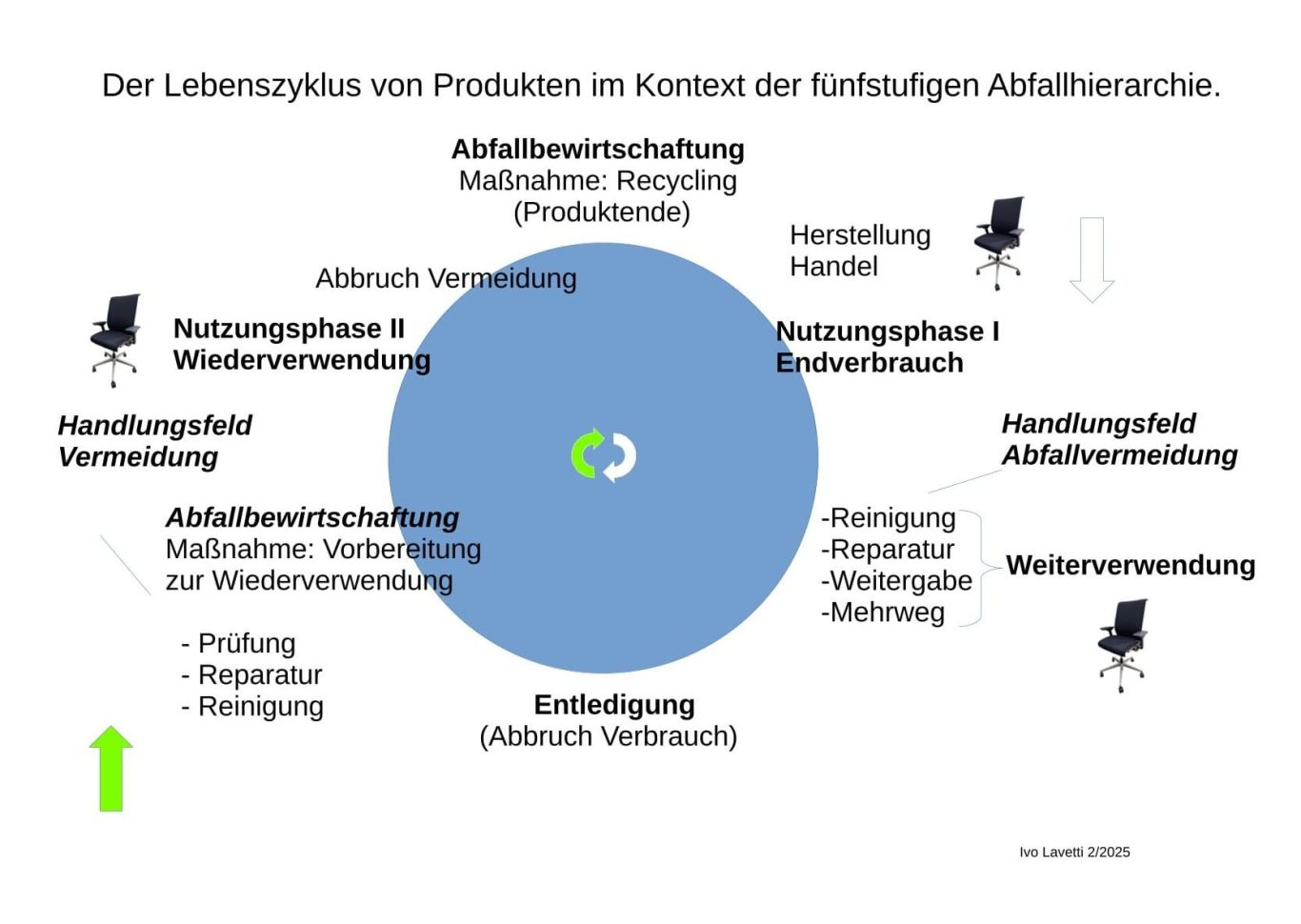

Der Lebenszyklus von Produkten in einer Kreislaufwirtschaft

Die Nutzungsphasen bei einer drei- oder fünfstufigen Abfallhierarchie.

Der gesamte Lebenszyklus von Produkten ist in einer Linearwirtschaft auf den Endverbrauch, und die Bemühungen zur Schonung natürlicher Ressourcen sind daher auf Maßnahmen zur Abfallvermeidung begrenzt. Durch die Reparatur oder Reinigung von Gegenständen kann der Lebenszyklus von Gegenständen verlängert werden.

Anfangs wurde die Kreislaufwirtschaft durch eine dreistufige Abfallhierarchie bestimmt, die auf eine Rückgewinnung von in entledigten Produkten enthaltenen Materialien für eine Nutzung als Sekundärrohstoffe abzielte. Seit 1.6.2012 ist die Abfallhierarchie fünfstufig und vorrangig auf eine weitere Nutzungsphase der im Abfallaufkommen enthaltenen, dafür geeigneten Produkten ausgelegt. Dafür muss zusätzlich eine flächendeckende Infrastruktur für die Sammlung und Vorbereitung zur Wiederverwendung solcher Abfälle aufgebaut werden. Denn nach der Sammlung von Abfällen sollen Gegenstände nicht mehr grundsätzlich zur Gewinnung von Sekundärrohstoffen zerstört, sondern zunächst hinsichtlich der Eignung für eine Wiederverwendung geprüft werden.

Durch die Vorbereitung zur Wiederverwendung sollen dafür geeignete Abfälle zur Vermeidung der durch die Abfallerzeugung entstandenen negativen Auswirkungen für eine weitere Nutzungsphase nach dem Endverbrauch bereitgestellt werden.

Dadurch wird der Lebenszyklus von Produkten nicht mehr wie in der Linearwirtschaft oder zu Zeiten der dreistufigen Abfallhierarchie auf die eine Nutzungsphase innerhalb des Endverbrauchs begrenzt, sondern um eine weitere Nutzungsphase innerhalb der Abfallbewirtschaftung erweitert.

Der gesamte Lebenszyklus von Produkten ist in eine Phase des Endverbrauchs und eine weitere innerhalb der Abfallbewirtschaftung gegliedert.

Der gesamte Lebenszyklus eines Produkts wird im Abfallrecht in zwei wesentliche Phasen unterteilt:

Die Phase des Endverbrauchs: Diese Phase umfasst die Nutzung des Produkts durch den Verbraucher, also den Zeitraum, in dem das Produkt aktiv verwendet wird. Hier handelt es sich um die „klassische“ Nutzung, in der das Produkt seinen ursprünglichen Zweck erfüllt.

Die Phase innerhalb der Abfallbewirtschaftung: Diese beginnt nach der Nutzung, wenn das Produkt aus dem Endverbrauch ausscheidet und zu Abfall wird. Innerhalb dieser Phase unterscheidet man weiter zwischen verschiedenen Maßnahmen:

Vorbereitung zur Wiederverwendung: Hierbei handelt es sich um Schritte, die darauf abzielen, dafür geeignete Abfälle erneut als Produkt nutzbar zu machen, bevor es im Recyclingprozess landet. Dies kann das Reparieren, Reinigen oder das Lagern umfassen und endet in der Weitergabe zur Wiederverwendung.

Recycling: Wenn das Produkt nicht wiederverwendet werden kann, wird es dem Recycling zugeführt, um die dabei gewonnenen Sekundärrohstoffe wieder in den Produktionskreislauf einzuführen.

Endgültige Entsorgung: Produkte oder Teile, die weder wiederverwendet noch recycelt werden können, werden schließlich energetisch verwertet oder deponiert.

Die Abfallbewirtschaftung ist also nicht nur der Schritt, der nach dem Endverbrauch kommt, sondern umfasst auch vorbereitende Maßnahmen zur Wiederverwendung und das Recycling. Diese Struktur betont, dass die Verantwortung für den gesamten Lebenszyklus eines Produkts über den Zeitraum der ersten Nutzungsphase hinausgeht und es eine klare Trennung zwischen den Phasen der „aktiven“ Nutzung innerhalb des Endverbrauchs und der „Nachnutzung“ (im Kontext der Abfallbewirtschaftung) gibt.

Ein paar Schlüsselaspekte der Wiederverwendung:

Die längere Lebensdauer: Produkte oder Materialien, die wiederverwendet werden, vermeiden die Notwendigkeit, neue Produkte zu produzieren, was sowohl Energie als auch Rohstoffe spart.

Eine Reduzierung der Abfallmenge: Durch die Wiederverwendung muss letztlich weniger Abfall recycelt werden.

Enorme Energieeinsparungen: Denn die Wiederverwendung von Produkten benötigt in der Regel weniger Energie als die Produktion neuer Produkte oder die Umwandlung von Abfällen in Sekundärrohstoffe.

Kurz gesagt: Produkte, die wiederverwendet werden, sind der „beste“ Abfall, weil sie nicht weiter als Abfall behandelt werden müssen, sondern durch diese Nutzungsphase einfach ihren Lebenszyklus verlängern – und das ist sowohl aus ökologischer als auch aus ökonomischer Sicht der nachhaltigste Weg.

Während dieser Phase bleibt das Produkt im weitesten Sinne „Abfall“, aber es erhält die Möglichkeit, wieder verwendet zu werden – und zwar als Produkt, das noch den Nutzwert wie vor der Entledigung hat.

Das Ziel der Wiederverwendung ist also nicht, Abfall gänzlich zu vermeiden, sondern die Abfalleigenschaft zu verändern oder zu „neutralisieren“, indem das Produkt bei der Abfallbewirtschaftung aufbereitet und wieder einer Nutzung zugeführt wird. Das hilft, den Ressourcenverbrauch zu senken und die Umweltbelastung zu reduzieren.

Zusammengefasst:

Vorbereitung zur Wiederverwendung ist ein Schritt, der den Abfallstatus eines Produkts umkehrt und es wieder als funktionierendes Produkt für den Nutzungsprozess bereitstellt.

Wiederverwendung selbst kann in der Praxis dazu führen, dass das Produkt oder Material, obwohl es eigentlich Abfall ist, erneut verwendet wird, ohne dass es sofort recycelt oder endgültig entsorgt wird.

Die „Abfalleigenschaft“ bleibt in dieser Phase zwar noch bestehen, aber die Abfallbewirtschaftung verfolgt das Ziel, das Produkt über die Wiederverwendung zu einer weiteren Nutzungsphase zu verhelfen. Wodurch die Notwendigkeit, es zu recyceln oder zu verbrennen, um eine zusätzliche Nutzungsphase hinausgezögert wird.

Die Begriffe „Wiederverwendung“ und „Weiterverwendung“ haben unterschiedliche Kontexte und beziehen sich auf verschiedene Phasen im Lebenszyklus eines Produkts.

Wiederverwendung innerhalb der Abfallbewirtschaftung beschreibt die nochmalige Nutzung von Abfall als ein wieder nutzbares Produkt. Das bedeutet, dass ein Produkt oder Material, das bereits als Abfall betrachtet wird, zuvor aufbereitet, repariert oder anderweitig vorbereitet wurde, um seine Funktionalität zu erneuern oder zu erhalten, bevor es in eine weitere Nutzungsphase der Wiederverwendung integriert wird. Es bleibt also in der Abfallbewirtschaftung als Gegenstand innerhalb einer Maßnahme, die darauf abzielt, eine weitere Behandlung wie das Recycling oder die energetische Verwertung überflüssig zu machen.

Weiterverwendung hingegen passiert innerhalb des Endverbrauchs und betrifft die weitere Nutzung eines Produkts durch den Verbraucher, ohne dass es als „Abfall“ betrachtet wird. Ein Produkt wird weiterhin vom Endverbraucher verwendet, ohne dass es vorher als Abfall deklariert wurde. Hier geht es also um den fortlaufenden Gebrauch innerhalb des privaten oder gewerblichen Nutzungsbereichs, bevor es zu einem anderen Zeitpunkt als Abfall gilt.

Es sind also zwei unterschiedliche Handlungsfelder:

Weiterverwendung (Endverbrauch): Das Produkt bleibt während seiner Nutzung im Besitz des Endverbrauchers und wird nicht als Abfall deklariert, solange es weiterhin genutzt wird. Hier geht es um eine kontinuierliche Nutzung im Rahmen der ersten Phase im Lebenszyklus.

Wiederverwendung (Abfallbewirtschaftung): Hier wird ein Produkt, das bereits als Abfall eingestuft wurde, erneut in den Nutzungsprozess integriert, oft durch Aufbereitung oder Reparatur. Dies geschieht, nachdem das Produkt bereits seine erste Lebensphase als Konsumgut abgeschlossen hat.

Die Weiterverwendung ist das Gegenstück zur Wiederverwendung im Kontext der Abfallbewirtschaftung. Die Weiterverwendung erfolgt im aktiven Nutzungskontext, während die Wiederverwendung in der Abfallbewirtschaftung darauf abzielt, einen Abfall wieder als Produkt nutzbar zu machen.

Der gesamte Lebenszyklus eines Produkts wird in diesem Kontext durch zwei zentrale Phasen bestimmt:

Ausgedehnte Verwendung und Weiterverwendung innerhalb des Endverbrauchs:

In dieser Phase wird das Produkt aktiv vom Endverbraucher genutzt. Der Fokus liegt auf einer möglichst langen und nachhaltigen Nutzung des Produkts, um die Ressourcennutzung zu maximieren und den Bedarf an neuen Produkten zu minimieren.

Diese Phase schließt auch die Weiterverwendung ein, bei der das Produkt noch vom Endverbraucher genutzt wird, ohne dass es offiziell als Abfall betrachtet wird – etwa durch erneuten Gebrauch nach Reparaturen oder die Weitergabe an einen anderen Nutzer.

Wiederverwendung innerhalb der Abfallbewirtschaftung:

Wenn das Produkt weggeworfen wird, geht es in die Abfallbewirtschaftung über. Hier spielt die Wiederverwendung eine zentrale Rolle, bei der das Produkt (oder seine Teile) wieder in eine Nutzungsphase integriert wird, indem es zuvor aufbereitet, repariert oder in anderer Form wieder nutzbar gemacht wird.

Diese Phase folgt auf die Beendigung der ersten Nutzungsphase durch eine Entledigung und stellt sicher, dass das Produkt nicht sofort im Recycling endet, sondern einer nochmaligen Nutzung zugeführt wird, bevor es dann ggf. recycelt oder energetisch verwertet wird.

Die Wiederverwendung im Kontext der Abfallbewirtschaftung zielt nicht darauf ab, Abfall zu vermeiden, sondern vielmehr darauf, die Ressourcen effizienter zu nutzen, indem Abfälle nicht sofort zerstört, also recycelt oder verbrannt, sondern zunächst einer Wiederverwendung zugeführt werden.

Die Wiederverwendung ist ein Schritt, der darauf abzielt, Abfall durch eine weitere Nutzungsphase davor zu bewahren, dass er endgültig als Abfall „vernichtet“ wird. Das bedeutet:

Vermeidung der frühzeitigen Zerstörung beim Recycling: Abfälle, die zur Wiederverwendung aufbereitet werden, behalten ihre ursprüngliche Form oder Funktion, bevor sie in den aufwendigen und ressourcenintensiven Recyclingprozess überführt werden. Dadurch wird der Bedarf an neuen Ressourcen reduziert, und die Umweltbelastung durch die Produktion neuer Produkte und die Verarbeitung von Rohstoffen wird gemindert.

Effiziente Ressourcennutzung: Durch Wiederverwendung können Produkte, Materialien oder Teile weiterhin genutzt werden, ohne dass sie in ihrer „Abfallform“ sofort in den Recyclingprozess überführt werden müssen. Sie werden so lange wie möglich im Wirtschaftskreislauf gehalten, was eine effiziente Nutzung der Ressourcen zur Folge hat.

Die Wiederverwendung verzögert also die endgültige Zerstörung des Produkts und ermöglicht es, den Wert von Ressourcen länger zu erhalten. Sie steht in einem engen Zusammenhang mit dem Konzept der Kreislaufwirtschaft, bei dem es darum geht, Produkte so lange wie möglich zu nutzen.

Zusammengefasst: Die Wiederverwendung ist eine Maßnahme, die darauf abzielt, den Lebenszyklus von Abfällen zu verlängern, bevor sie recycelt oder endgültig entsorgt werden – das Ziel ist also die Vermeidung einer frühzeitigen Zerstörung, nicht die Vermeidung von Abfall an sich.

Darstellung der Situation im Kontext der fünfstufigen Abfallhierarchie.

Die ursprüngliche dreistufige Abfallhierarchie, die in der Vergangenheit verwendet wurde, konzentrierte sich hauptsächlich auf die Abfallvermeidung, das Recycling und die Beseitigung. Sie zielte darauf ab, Abfälle zu reduzieren und zu recyceln, aber sie beinhaltete keine direkten Maßnahmen zur Vorbereitung der Wiederverwendung von Produkten oder Materialien.

Erst mit der Weiterentwicklung der Abfallhierarchie zu einer fünfstufigen Version wurde die „Vorbereitung zur Wiederverwendung“ explizit als eine eigene Stufe aufgenommen. Dies reflektiert den wachsenden Fokus auf Kreislaufwirtschaft und die Verlängerung der Lebensdauer von Produkten, was in der ursprünglichen dreistufigen Hierarchie nicht explizit berücksichtigt wurde. In der heute fünfstufigen Abfallhierarchie wird daher stärker betont, dass Abfälle nicht nur recycelt, sondern auch durch Reparatur oder Aufarbeitung nochmals als Produkt in einer weiteren Nutzungsphase wiederverwendet werden können, bevor sie endgültig beim Recycling vernichtet werden.

©Urheberrecht. Alle Rechte vorbehalten.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen

Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.